आशीष आनंद –

घृणा से घृणा नहीं मिटती, घृणा मिटती है प्रेम से, यही सनातन धम्म है। यह वचन भगवान गौतम बुद्ध ने दिया। पालि में उन्होंने कहा- न हि वेरेन, सम्मन्तीध कुदाचनं, अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो। (Hansbodhi Saint Named Delapeer)

यह वचन ही मानव समाज में शांति, प्रेम और करुणा का सार है। इस उपदेश को धरातल पर उतारने के लिए आम लोग हों या बड़े से बड़े सम्राट, सबने कोशिशें कीं और इतिहास बदल दिया। इसी संदेश को लेकर हजारों समण साधु, जिन्हें श्रमण परंपरा के सन्यासी भी कहा जाता है, वे पूरे जीवन यात्राएं करते रहे और समाज को कष्ट मुक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया।

इन हजारों समण साधुओं में सभी के नाम भी ज्ञात नहीं हैं। इन्हीं में से एक नाम है हंसबोधि, जिनकी यात्रा पड़ावों का नाम डेलापीर हो गया। जैसे कभी बोधिधर्मन यात्रा करते हुए चीन पहुंच गए और वहां साओलिन या कुंगफू मार्शल आर्ट का जन्म देकर अमर हो गए, ऐसे ही हंसबोधि उत्तराखंड की तराई में अपने ठौर ठिकानों से अमर हैं।

हंसबोधि के बारे में जानना काफी दिलचस्प है। इनका नाम उसी क्षेत्र में लोग नहीं जानते, जहां इनकी छाप मौजूद है। अलबत्ता, उनका नाम समण साहित्य में है, खासतौर पर तिब्बती बौद्ध साहित्य में। एक ऐसे समण साधु के रूप में, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का गहन ज्ञान था। (Hansbodhi Saint Named Delapeer)

हंसबोधि के बारे में अस्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्होंने 350-400वीं ईसवीं के बीच तमिलनाडु से तिब्बत के लिए यात्रा की। कुछ जानकार ऐसा भी कहते हैं कि हंसबोधि और बोधिधर्मन लगभग एक साथ ही समण यात्रा पर निकले। बोधिधर्मन भी तमिलनाडु के ही थे, इसलिए ऐसा भी संभव है कि दोनों के बीच कोई संबंध हो। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि हंसबोधि और बोधिर्मन एक ही थे। हालांकि, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि बोधिधर्मन और हंसबोधि एक ही थे। यह अलग बात है कि उनकी यात्राओं में कुछ समानताएं हैं।

हंसबोधि के बारे में जानकारियां मिलती हैं कि वह अंतिम नागवंशी राजा अच्युत नाग के शासनकाल में अहिच्छत्र (अहीर क्षेत्र) पहुंचे, जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया। समुद्रगुप्त की प्रयागप्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है।

हंसबोधि के यात्रा पड़ाव में मथुरा, बदायूं का मझिया बुद्ध विहार और अहिच्छत्र विशेष रूप से था। अहिच्छत्र में अच्युत नाग के शासनकाल में बौद्ध परंपराएं खूब फली फूलीं। यहां प्रवास के उपरांत हंसबोधि ने तराई क्षेत्र में रुख किया और गांवों की पगडंडियों, शीशम के जंगलों, नदी-नालों को पार करते हुए यात्रा प्रारंभ हुई। बताते हैं कि उसी समय तराई क्षेत्र में त्वचा संबंधी रोगों का प्रकोप भी हो गया था। हंसबोधि ने विश्राम के लिए जहां जहां पड़ाव डाला तो लोग उनसे प्रभावित होकर आने लगे। उन्होंने सत्य, प्रेम, करुणा का संदेश देने के साथ ही कष्ट निवारण के लिए प्रकृति के सानिध्य में जाने का परामर्श दिया और प्राकृतिक चिकित्सा से कष्ट दूर करने की उपाय समझाए।

हंसबोधि ने अपने पड़ावों के नजदीक ही उन जगहों को खोजा, जहां मिट्टी में गंधक की मात्रा अधिक थी। उन्हीं जगहों पर जन सहयोग से तालाब खुदवाए और उस तालाब के जल में स्नान करने से लोगों के त्वचा रोग ठीक होने लगे। इन तालाबों को नाम मिला खुदमा तालाब। ये खुदमा तालाब आज भी बरेली और पीलीभीत के क्षेत्र में कई जगह मौजूद हैं अौर यह मान्यताा कायम है कि इन तालाबों में स्नान करने से खुजली या त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं।

खुदमा तालाबों के एक किलोमीटर के दायरे में ही कोई डेलापीर नाम का स्थान, सिद्ध बाबा का मंदिर (स्थानीय बोली में सिद्दन) और नदी या नहर जरूर मिलते हैं। यह असल में खुदमा तालाबों को चिकित्सकीय प्राकृतिक जलस्रोत में बदलने का तरीका है। (Hansbodhi Saint Named Delapeer)

नैचरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर हरीश पटेल बताते हैं, ‘हंसबोधि के प्राकृतिक चिकित्सा उपचार स्नानीय पेड़ पौधों और स्थानीय जलवायु के आधार रहे। तराई के जिस क्षेत्र में उनका प्रवास रहा वहां एेसे कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो इस क्षेत्र में होने वाले आम रोगों में बेहद कारगर हैं। हमारी टीम ने ऐसे कई वनस्पतियों पर रिसर्च करके पाया है कि बिना महंगे खर्च के आम उपचार संभव हैं और यह काम स्वयं रोगी और तीमारदार बिना लागत के कर सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र में एक हंसवृक्ष पाया जाता है, जो कभी तराई क्षेत्र में भी था, जिसकी पत्तियों के क्षण भर में सर्दी, खांसी, जुकाम छूमंतर हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वृक्ष के चिकित्सकीय गुणों को हंसबोधि ने पहचाना हो इसलिए इसका नाम हंसवृक्ष कहा जाने लगा।’

लेखक व समाजसेवी संतोष शाक्य का कहना है, ‘ऐसा प्रतीत होता है कि हंसबोधि प्राचीन वैद्य जीवक की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले समण साधु थे, जो आमजन में प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान प्रकाशित करके शारीरिक कष्ट निवारण के साथ ही मानसिक शांति के प्रयास को समर्पित रहे।’

उत्तराखंड की तराई में मौजूद बरेली महानगर में प्रसिद्ध स्थान डेलापीर है, यहां एक चौराहा है, जिसे डेलापीर चौराहा भी कहा जाता है। कुछ अरसे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे आदिनाथ चौराहा नाम दिया है। इस चौराहे पर महादेव के हाथ में डमरू बनाने से काफी लोग इसे डमरू चौराहा भी बोलने लगे हैं।

डेलापीर नाम सूफी संत से जुड़ा लगता था, लेकिन यह सच नहीं है। पीर शब्द का बड़े स्तर पर चलन 11वीं सदी में नाथ सिद्ध परंपरा में प्रचलित हुआ। यह इंडो आर्यन भाषा फारसी के शब्दों के आगमन से हुआ, जिसके काफी शब्द संस्कृत से हूबहू मिलते हैं और संस्कृत प्राकृत भाषा का एडवांस रूप है। पीर का अर्थ संत, साधु या संन्यासी से है। अरबी इस्लामी साहित्य में सूफी संत को मुर्शिद कहा जाता है। (Hansbodhi Saint Named Delapeer)

लोक की भाषा अपने तरीके विस्तार लेती है। वह शब्दों से ज्यादा उसके अहसास को परिलक्षित करती है, वो अपभ्रंश, पर्यायवाची, समानार्थी शब्दों के व्यवहार में उतरने से स्थापित हो जाती है। जैसे, पड़ाव या विश्राम स्थल को डेरा कहना और डेरा की जगह पर डेला कह देना। जब डेला कहा तो काफी लोगों का उस स्थान पर मिट्टी का डेला रखकर अपनी आस्था को प्रकट करने की परंपरा पड़ जाना साधारण हो गया।

हालांकि, हंसबोधि के पड़ावों पर डेला रखना इतने भर से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह समण साधु की याद में स्तूप परंपरा का विस्तार है। मिट्टी के डेला रखकर समण साधु के विश्राम स्थल को ऊंचा बना देना प्राचीन परंपरा का स्थानीय रूप है, जो सिंधुघाटी सभ्यता से चली आ रही है। हंसबोधि के बाद यह सब इतने पर ही नहीं ठहरता, डेला के अलावा क्षेत्र में मौजूद फसल का हिस्सा भी इस स्थान पर दान करने की परंपरा भी आम है।

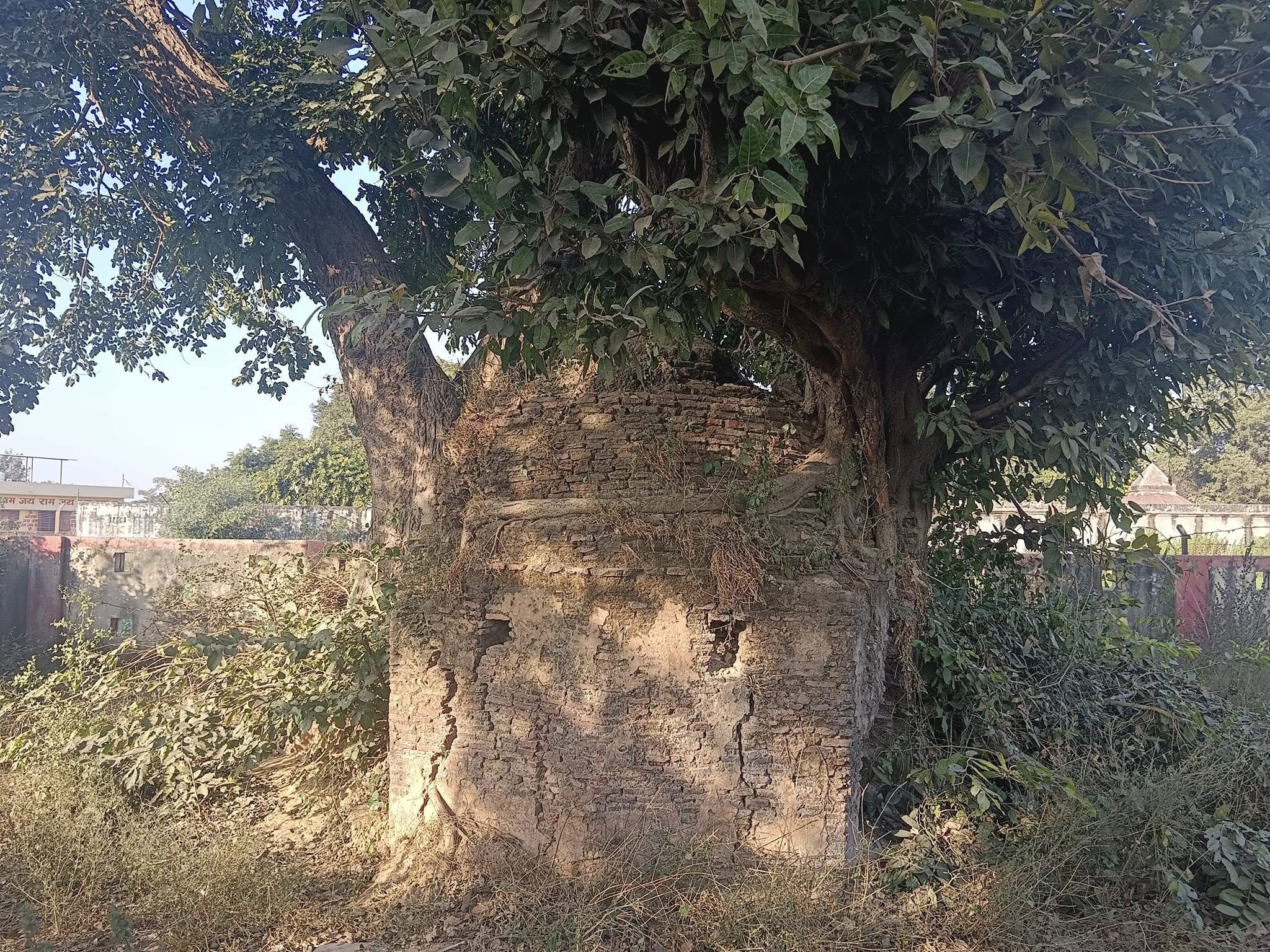

हंसबोधि के स्थानों के बारे में ऐसे समझें । बरेली शहर के डेलापीर के अलावा, नैनीताल रोड के पास हंसा गांव के रास्ते पर एक पीपल वृक्ष है, जिसे डेलापीर कहा जाता है। यहां वे सब परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनका ऊपर जिक्र किया गया है। यहां से लगभग 200 मीटर पर खुदमा तालाब है और आधा किलोमीटर पर देवरनिया नदी है। इसी तरह देवरनिया नदी के पास मेमौर गांव के दूसरी ओर सिद्ध बाबा मंदिर है और वहां से 200 मीटर की दूरी पर हिमकरपुर चमरौआ के चकरोड पर डेलापीर है। वहां से कुछ ही दूरी पर बसेंगा गांव के नजदीक खुदमा तालाब है। इसी तरह देवरनिया नदी के पास सिंगतरा गांव के पास भी ठीक ऐसा ही है। यह सिर्फ उदाहरण भर हैं, जबकि डेलापीर, खुदमा तालाब और सिद्ध बाबा के ढेराें स्थान हैं। (Hansbodhi Saint Named Delapeer)

यह भी कहा जाता है कि हंसबोधि जब इस क्षेत्र में ठहरे तो हंसों का भी एक जोड़ा इधर आ गया, फिर साइबेरियन पक्षियों ने भी प्रवास किया। हंसबोधि और हंसों की मौजूदगी के चलते पास के गांव का नाम हंसा पड़ गया। हंस का महत्व वैसे भी बौद्ध धम्म में है। बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, तब की कहानी सभी ने सुनी है कि उन्होंने घायल हंस की जान बचाई थी।

हंसबोधि के इन पड़ावों की कहानी में पीपल वृक्ष का विशेष महत्व है। उन्होंने जहां भी पड़ाव डाला, उन स्थानों पर पीपल वृक्ष मिलते हैं, जो बौद्ध परंपरा का प्रतीक है। पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त करके सिद्धार्थ (सुकीति) गौतम बुद्ध हुए। गौर करने की बात यह है कि पीपल वृक्ष के नाम पर देशभर में गांवों के नाम हैं, जबकि बरेली में ही पीपल थाना, पिपरिया, घंघोरा पिपरिया, पिपरा नानकार जैसे नाम बड़ी संख्या में हैं। पीपल वृक्षों के नीचे लगभग हर गांव में एक विशेष स्थान होता है। सनातन समाज में इन वृक्षों को न काटने की मान्यता है या विशेष परिस्थिति में किसी ब्राह्मण या मुसलमान के हाथों कटवाया जाता है।

डेलापीर कहे जाने वाले हंसबोधि तराई के इस क्षेत्र में लंबे समय रहे इसके प्रमाण उनके स्थान और उनकी मान्यता है। उसके बाद वे पिथौरागढ़-चंपावत के मार्ग से हिमालयी क्षेत्र में प्रवेश कर तिब्बत पहुंचे और वहीं निर्वाण प्राप्त किया।

हंसबोधि के स्थानों को बाद में 11वीं सदी में नाथ साधुओं ने जीवंत किया और डेलापीर के नजदीक अपना पड़ाव डाला। नाथ परंपरा भी बौद्ध धर्म के तंत्रयान शाखा से जुड़ी है। नाथ परंपरा के विख्यात साधु चमारीनाथ के नाम से कई स्थानों के नाम चमरौआ हैं। इस विषय पर हम अन्य आलेख में चर्चा करेंगे।

बहरहाल, डेलापीर हो या सिद्ध बाबाओं के स्थान, किसी भी जगह आम लोग वैदिक अनुष्ठान नहीं करते। ऐसी जगहों पर देहात में मुंडन कराने की भी परंपरा है, लेकिन वहां किसी ब्राह्मण की मौजूदगी नहीं होती।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं व एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से प्राचीन इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएट हैं।)